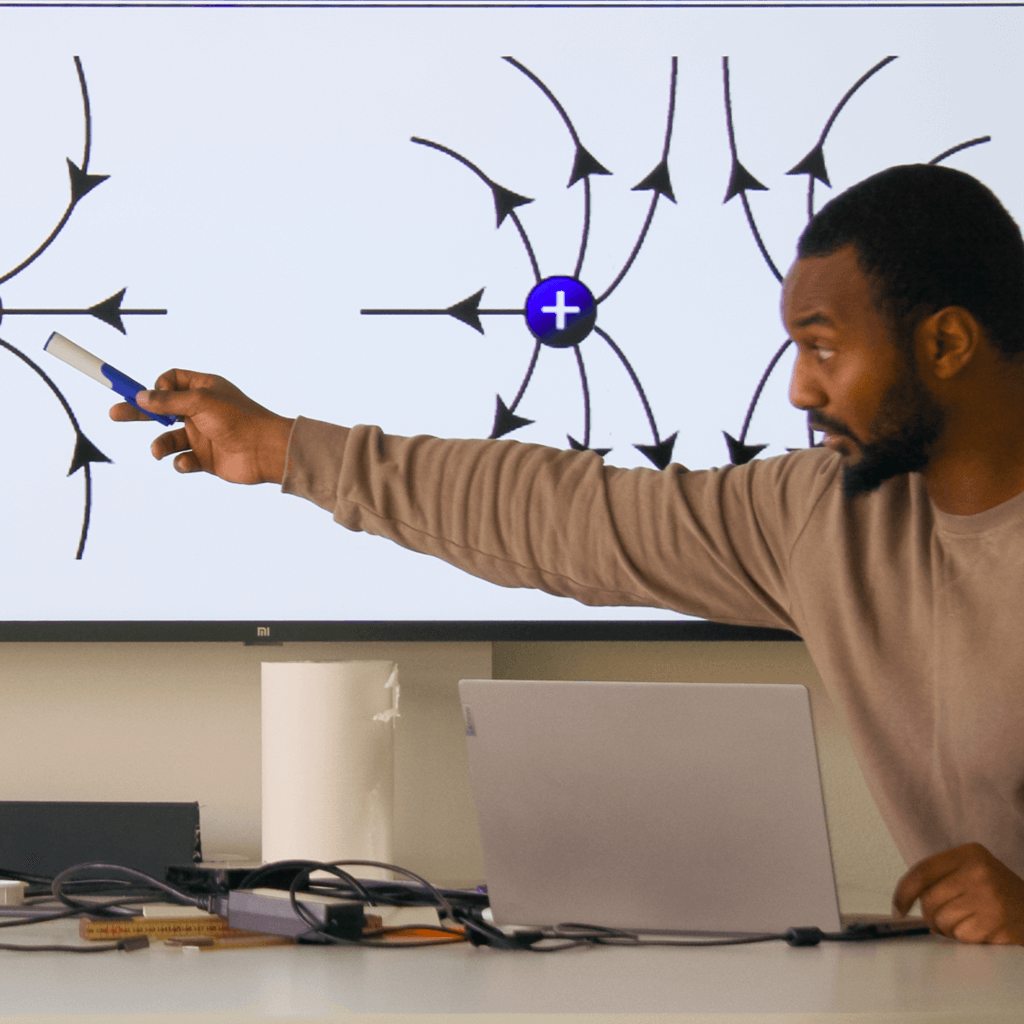

Wir bereiten Kinder darauf vor, sich ihren zukünftigen Herausforderungen selbstbewusst und kompetent zu stellen.

- schülerzentriert

- zukunftsorientiert

- zweisprachig

- ambitioniert

Willkommen an der OBS

Die Fähigkeit aktiv zu lernen, neues Wissen anzuwenden und Probleme selbstständig zu lösen ist zentral für die Zukunft unserer Kinder. Wir wünschen uns, dass sie zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen werden, die ihren Stärken nachgehen, kritisch und vernetzt denken und den Mut haben, ihre Ideen zu verwirklichen. Mit genau dieser Vision vor Augen entwickeln wir das Konzept des Lehrens und Lernens an der OBS ständig weiter.